日本の出生率が史上最低の1.2に落ち込みました。

子供がいなくなって日本の将来はどうなるのだろうかと不安を抱えておられる方が多いのではないでしょうか。

しかし、一方で超高齢化社会と呼ばれるように、年々日本の人口に占める高齢者の割合は上がってきています。

長生きというのは基本的に喜ばしいことです。

誰もが医療サービスを受けることができ、高齢者が元気に活動できる日本は、ひと昔前では考えられなかったほど豊かで、理想の社会であるはずです。

それがどうして、「少子+高齢化」で日本の未来が暗いというネガティブな形で捉えられてしまうのでしょうか。

少子高齢化で悩んでいるのは日本だけではありません。日本以上のスピードで少子高齢化が進んでいる国もあるぐらいです。

この記事では、一般的に言われる「少子高齢化社会」の問題点は本当に問題だと言えるのか、誰にとっての問題なのか、問題の根っこにある本当の原因は何かというところを、掘り下げて考えてみたいと思います。

目次

- 少子高齢化×20XX問題とは?

- 少子高齢化で予想される未来

- 少子高齢化の問題点

- 少子高齢化で想定され得る最悪の事態

- 少子高齢化と介護業界

- 少子高齢化における本当の問題点とは

- 少子高齢化社会の未来像

- まとめ:理想から逆算した社会保障制度の再設計を

【1.少子高齢化×20XX問題とは?】

最近よく2024年問題、2025年問題、2040年問題などと言われています。

年号に絡めた問題提起は古くは2000年問題なんていうものもありました。

1900年代から2000年代へ移行する際に旧式のコンピュータが誤作動して社会的な混乱が起きると騒がれたというものです。当時大手IT各社は大騒ぎしましたが、結果としてそれほど大きな社会的な混乱は起きませんでした。

最近では2024年問題というのがあります。物流・運送業界で働き方改革法案によりドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、一人当たりの走行距離が短くなってしまい、長距離でモノが運べなくなる事態が起きている問題です。確かに近所のスーパーの棚に空きが目立つようになりました。

では、冒頭で良く聞くとお話した2025年問題、2040年問題、2050年問題とは何でしょうか?

これらは日本の人口構成の変化によって社会や経済に大きな影響が出るであろうという予想の分岐点です。

ではそれぞれ、1つずつ見てゆきましょう。

「少子高齢化と2025年問題」

2025年問題の2025年とは、団塊の世代(1947~1949年生まれのベビーブーマー)がすべて75歳以上となる年です。

2025年には75歳以上の後期高齢者人口が2,180万人、65~74歳の前期高齢者人口が1,497万人に達すると予測されています。計算上、国民の約3人に1人が65歳以上です。

つまり 2025年を境に、医療や介護の需要が一気に増加して、対応する施設やスタッフの数が今後ますます深刻化するだろうという予測です。

年金や医療介護など社会保障支出は、これまで以上に増え、財政負担がさらに重くなると予想されています。

※出典:内閣府 「令和4年版高齢社会白書」 P3

「少子高齢化と2040年問題」

次は2040年問題です。2040年には何が起きるでしょうか。

2040 年には人口はさらに減少し、日本の総人口が約1.1億人になると推計されています。

この年は、団塊ジュニア世代(1971~1974年生まれの世代)が高齢者になる時期を指します。

団塊の世代の次に人口のボリュームが多い、この世代が高齢化することで、ますます高齢化問題が深刻になると言われています。

同時に、この年に高齢化社会はピークを迎えます。具体的には65歳以上の高齢者が人口に占める割合が最大に達します。

2025年には、65歳以上が全人口は30%でしたが、これが35%に達すると予想されています。

また、2020年は全人口のうち60%だった20〜64歳の人口が、2040年には全人口の半分近く53%ぐらいにまで減少します。

働き手と高齢者の間の人口バランスが大きく崩れてきます。医療や介護サービスの利用者が増えているのに、働く現役世代の数は増えません。

これまで当たり前のように受けられていた医療・介護のサービスを受けられなくなる可能性があるとされています。いわゆる「介護難民」が増加するリスクも指摘されています。

もう一つは、地方の人口減少が進み、地域社会の活力が失われる恐れがあります。

2040年には全国896の市区町村が「消滅可能性都市」に該当し、523市区町村は人口が1万人未満となって、消滅する可能性が高くなると予想されています。

ちなみに「消滅可能性都市」とはなにやら恐ろしげな印象ですが、すぐになくなってしまう市区町村という意味ではありません。

「消滅可能性都市」とは日本創成会議が2014年5月に提案した言葉で、2010年から2040年にかけて、20~39歳の若年女性人口が5割以下に減少する市区町村のことです。

人口を増やせる女性が減るのだから、これから人口が急減すると予想される市区町村のことです。

「少子高齢化と2050年問題」

最後に2050年問題です。2050年には何が起きるか。

日本の総人口は、約1億人まで減少すると推計されています。

日本の人口構成が劇的に変わり、生産年齢人口(15~64歳)は5,275万人まで減少する見込みです。総人口に占める割合は約51%です。

一方65歳以上の人口が総人口の約38%を占めると予想されています。

1億人という数字は象徴的です。総人口1億という数字は、実は1970年の日本の総人口と同じです。

つまり約70年を経て、同じ人口に戻ってきたわけで、それほど数が大幅に減るというわけではないのです。

ただし、この1億人の人口の構成比が、1970年当時と大きく異なっています。

以下のデータをご覧ください。

※資料出典:国土交通省 「2050年の国土に係る状況変化」P5

ほとんど逆の構成人口になっているのがお分かりいただけると思います。

【2.少子高齢化で予想される未来】

少子高齢化と一言で言っても中身の問題を細かく掘り下げる機会は日常生活においてはあまりありません。一体どんな未来が予測されているのでしょうか。

「一般的に言われる少子高齢化の予想」

まず事前の準備が必要です。

我が国の政府が予想している少子高齢化はこれから記述される未来のお話です。

これらは全て、過去のデータに基づいて人口の増減を予測し、これらの人口増減がどのような結果をもたらすかということを予想したものとなります。つまり、過去が基準のデータになります。

ではこれらの予想は本当に現実になるのでしょうか。

少子高齢化によって日本は今後ますます衰退に向かっていくのでしょうか。

少子高齢化とは何なのか、実態をそれら予想で確認してみましょう。

「言及する上で先に必要なこと:改めて高齢者の定義とは?」

これまでひんぱんに「高齢者」という言葉が出てきましたが、高齢者とは具体的に何歳以上を指すのでしょうか?驚いたことに、内閣府の資料によりますと実は「高齢者」というのは明確な定義がされていないんです。

つまり一般的にこれまで65歳以上を「高齢者」と言っていたし、社会通念上65歳以上は「高齢者」と受け入れられそうだから、そうしていたというだけのことです。

この高齢社会白書の中でも「65歳以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向は、現状に照らせばもはや現実的なものではなくなりつつある。」と述べられています。

65歳以上になったら、心身ともに弱くなっており、社会的にケアが必要な人ばかりかと言うと、現実は全くそうではありません。

身近な方をご想像していただければわかると思いますが、今の65歳の方は大変元気で、年金をいただきながらパワフルに活動されており、元気に働いている方も大勢いらっしゃいます。

「就労人口の変化」

実際に高齢者の就労者数は増えています。

※資料出典:内閣府ホームページ 「第1章第2節 高齢期の暮らしの動向」

60歳から65歳未満の人の実に70%までが働いています。69歳になっても約半分の人間が働き、70以上になっても3人に1人が働いています。

実に勤勉な国民性が見えます。

もちろん、高齢者の就労が増えている理由は、年金だけで暮らせない等の生活上の理由もあるでしょう。全員が必ずしも好きで働いているというばかりではありません。

2012年では60歳以上では約50%超ぐらいの人しか働いていませんでした。

年金制度の改革によって60歳以上を取り巻く環境も急速に変わってきています。高齢者の就労者数は確実に増えているというのが現実です。

「日本だけじゃない少子高齢化」

少子高齢化というと、日本だけが高齢化社会に突入しているという悲観的なイメージを持ちますが、驚いたことに高齢化は世界中で進んでいます。

これも数字で見ることができます。

※資料出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページ 「データブック国際労働比較2017」

この表によれば、日本は2050年には3900万人が65歳以上になると予想されています。

人口は約1億人に減ると予想されていますから、率にすれば約40%が65歳以上になるわけです。

しかし、お隣の中国ではもっとスケールが大きく少子高齢化が進んでいます。

65歳以上の人口は、3億7000万人です。中国国務院によれば2050年の中国の総人口は、13億人と予想されていますから、率にすれば約28%です。

28%と言えば、日本よりも低いではないか、と思ってしまいますが、隣国には4億人近い高齢者がいる世界です。

そして、この表を見ると、欧米のみならず、タイ、インドネシアなどアジアでも高齢者の人口が増えていくと予想されていることがわかります。

これを比率にしたのが次表です。日本は36.3%でトップですが、ではこの数字が他国と比べて飛び抜けて高いかと言うと、そうとも言えません。

※資料出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページ 「データブック国際労働比較2017」

イタリア、韓国ともに35.1%、続くシンガポールは33.9%、ドイツは32.3%。

30%を超える国が日本も含めて5カ国もあるわけです。

国民の教育レベルや国際収支も比較的高い先進国ばかりです。

少子高齢化というのは、世界的なトレンドと見るべきで、その最先端を走っているのが日本だととらえるのが自然な気がします。

「第四次産業革命の進展」

そしてもう一つ、これからの社会に大きく関わってくるのが、技術の発展です。

「第四次産業革命」というフレーズは、スイスのダボスで開かれた2016年の世界経済フォーラムにおいて初めて使用されました。我々は、「第四次産業革命」の真っただ中にいるわけです。

「第四次産業革命」はデジタル革命を大前提としており、ロボット工学、人工知能(AI)、ブロックチェーン(仮想通貨)、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー(生物工学)、量子コンピュータ、IoT等の新興技術によって、社会全体の在り方が大きく変わると予想されています。

医療分野でのオーダーメイド治療が可能になり、がんは克服されるかもしれません。新しいウイルスなども出てくる可能性はありますが、人工知能やビッグデータを利用することにより、新薬開発のスピードも上がっています。

現在でも人工知能はかなりいろんな分野で活かされてはいますが、今後は人工知能を組みこんだ今では想像もつかないような新しいタイプのロボットが登場する可能性があります。2050年頃には、安全装置を組み込んだ自動運転車は市場に出ていると思います。オリンピックの度にそんな情報は出てきますが、既に公道を想定した一般車両の実証実験も始まっています。高齢者の事故は今よりもはるかに少なくなると期待できます。

こういった新しい技術の発展によって、高齢者であっても社会で活動できる期間は今よりも長くなる可能性が高いです。

元気で自立した高齢者にとって、このような革新的な技術は大きな手助けになるでしょう。

【3.少子高齢化の問題点】

このように見てみると少子高齢化というのは日本だけの課題ではなく、栄養状態・衛生状態の改善、平和な世の中が続いたこと、技術の発展の結果もたらされた世界的なトレンドということができます。

個人レベルで考えても、それほど裕福でなくとも年金を戴けて元気で長生きできるなら、これは素晴らしいことです。では何が問題なのでしょうか。

「誰にとっての問題か?」

少子高齢化というのは、誰にとって課題になっているのでしょうか。

2050年頃人口構成が変わった結果、一番困るのは地方自治体です。

地方において少子高齢化問題による人手不足はすでに深刻です。

「地方自治体にとっての課題」

1)医療・介護の人材不足

厚生労働省は、第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を公表しました。

それによると、現状の体制で介護サービスを維持しようとした場合、2040年には医療や介護分野の人材が69万人不足すると予測されています。

※資料出典:厚生労働省 令和3年7月9日 添付資料「別紙1 第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」

対策として、政府は生産性向上という目標を掲げ、技術・ITの導入を促していることは皆さんご存知の通りです。

2)公共サービスやインフラの機能が低下

同様に、働き手の不足により公共的なサービスの質が低下する懸念が指摘されています。

高度成長期に作られた水道、道路、橋、トンネルなども老朽化していきます。これらを復旧する費用というのも人口が少ない地域では大きな負担になります。そうなると、水道、電気、ガス等の公共料金、公共交通機関の値上げということも起きる可能性があります。

近年頻発する水害や土砂災害など防災・治水などの面でも人口が少ない地域では費用をかけることができなくなります。

公務員の不足により、公共サービスも低下するおそれもあります。

3)社会保障給付の負担増大

2050年になると3大都市圏でも65歳以上の人口は急増します。

医療や介護サービスの需要が急増し、社会保障費用は増加するでしょう。

これらの負担は、国、県、地域の市区町村が負担することになります。

市区町村が税収を増やせれば良いですが、産業誘致などをして企業数を増やさない限り、税収は増えません。そして、高齢者の比率が高いエリアで簡単に企業誘致などできるわけがありません。

自治体にとっては、支出は大きくなっても、税収が増えないわけですから、地方自治体の運営自体が困難になってきます。

地方自治体の問題は、結局その地域に住む住民にしわ寄せがゆくことになります。

実際に財政破綻した夕張市の例を見れば、自治体の破綻がどれほど住民に影響があるのか容易に想像することができます。

電気、ガス、水道代は値上げ、住民へのサービスは極端に低下しました。

経費削減のため、夕張市役所では冬でも午後5時に全館の暖房を切っていたそうです。市の職員はマイナス5度の室内で、スキーウエアやベンチコートを着込んで働いていたそうです。

年金も同じことが起こり得ます。最近の制度変更により、年金がなくなるという危機は脱したようですが、現役世代が負担する保険料が減るわけですから、国庫負担が増えるか、年金が減額される可能性は十分にあるわけです。

つまり、住む地域によっては、我々がいざという時にお世話になる医療や介護のサービスの質は低下し、かつ、これまで当たり前に使えていた、電気、ガス、水道などのインフラの料金が値上がりするかもしれない。受給できるはずの年金額も減らされるかもしれないというリスクが見えてくるわけです。

ただし、このような危機的な状況が、全国で同時に起きるというものではないでしょう。税収と社会保障のバランスが崩れた市区町村では、このようなリスクがあるということです。ここが、少子高齢化問題が難しいところです。

課題が目に見えている地域とそうでない地域の差が大きいのです。

「政官財界にとっての問題」

1)労働者不足

日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)は、2020年から2040年までに1,300万人程度の減少が予測されています。人手不足が深刻になります。

建設工事の工期が遅れ、大きなイベント、展示会、大会を開催することが難しくなります。地域の活力が失われると言われています。

2)労働力の多様化

働く人口が減っているわけですから、女性や高齢者にも働いてもらわなくてはいけません。また外国人材も受け入れなければならないでしょう。ビジネスケアラーも増えてゆくでしょう。ビジネスケアラーになる人たちは40代から50代というマネジメント層になる人たちが多いと考えられるため、会社の生産性に直結する深刻な問題です。

これまで比較的単一な人々の集まりだった「会社」という集団は変化せざるを得ません。

しかしどうやって女性や高齢者に無理なく働いてもらえるのか、優秀な外国の人材を雇用したはいいがどうやって能力を発揮してもらうのか、このようないわゆる「働き方改革」はまだまだ道半ばです。

【4.少子高齢化で想定され得る最悪の事態】

歴史を振り返って、古今東西人口が減った国というのは、どんな目に遭ってきたでしょうか。

他国からの侵略です。人口減によって自国軍が弱体化することが原因です。

ローマ帝国であれ中国の唐であれ、豊かになり人口の増加が落ち着いた国というのは、戦争や兵役を減らし傭兵に頼るようになります。

傭兵を中央政府がコントロールできなくなった時、その国家・王朝は崩壊してきました。

傭兵の反乱の多くは、中央政府から離れた辺境地方で起きます。そうして大帝国は崩壊してきたわけです。

ローマ帝国は、ローマ市民の減少を補うため、属州民であっても戦功を上げた人物、功労のあった人物にローマ市民権を与え、優秀な人材を取り入れるように努力しました。そして、帝国をなんとか維持したのです。

こう書くと日本の現実からかけはなれた極端な意見に見えるかもしれません。

しかし、誰も声高には言いませんが、少子高齢化で最も心配しなければいけないのは、私はこの防衛・防災面だと思います。

日本を現時点で防衛している組織は自衛隊です。ただでさえ自衛隊というのはきつい仕事に見えます。大きな災害の際の最後の砦であり、そのような厳しい環境でもパフォーマンスを落とさないために常に訓練が必要です。実際、自衛隊員の人員不足は深刻で、よく様々なところで隊員募集を見かけます。いざというときの予備自衛官等制度は今でもありますが、今後、どうにも人員が不足した場合、自衛隊員をアウトソースする、という時代が来ても不思議ではありません。

また、現代の戦争においては傭兵というのは普通の存在です。現在も続くウクライナの戦争においては、ワグネルというロシアの戦争専門の人材派遣会社の存在が明るみにでました。SNSで見かける情報が本当であれば、今でもアジアやアフリカのみならず世界中の傭兵がウクライナ戦争に参加しています。

そして、これも歴史の教訓ですが、傭兵部隊が忠誠心をもって良質に働く保証はどこにもありません。

最悪の場合、国境紛争で自国領土内での戦闘がおき、略奪が起き、領土やインフラが破壊され、他国に領土を譲り、一般市民から多くの死傷者が出て、生き残ったとしても難民化するということになるかもしれません。

やや大袈裟かもしれませんが、少子高齢化で最も深刻な問題は、防衛・防災力と安全保証だということを言いたいわけです。

あくまで個人の意見ですが、人口減少が続く中でこの力を維持するには、先人の知恵になぞってローマ帝国のように上手に外国の優秀な人材を受け入れる以外に方法はないと思います。

【5.少子高齢化と介護業界】

これまで見てきたように少子高齢化社会のため、65歳以上の人口は右肩上がりに増え続け、生産年齢人口はゆっくりと減少していきます。特に地方での少子高齢化の現実はすでに厳しいものがあります。

「一般的に言われる介護業界の課題」

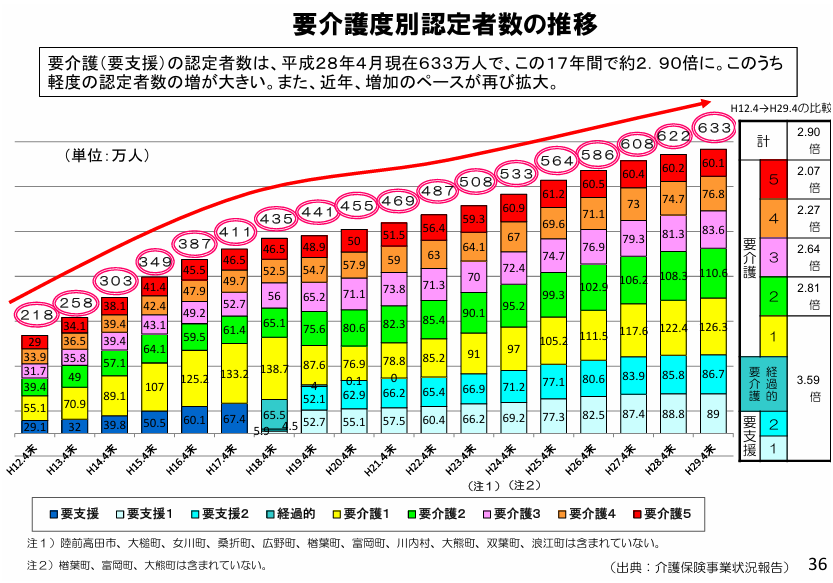

1)要介護者の増加

高齢者人口が増加しており、要介護者の数も右肩上がりに増えています。下表のとおり、平成29年(2017年)には約633万人でしたが、2023年時点で、要介護や要支援に認定された人は約690万人に達しています。

※資料出典:厚生労働省令和3年度 介護保険事業状況報告(年報)

介護サービスの充実や介護施設の人員補充が求められています。

2)人手不足

介護業界は慢性的な人手不足です。どの事業所も、人材確保に苦しんでいます。

人材が確保できないことが原因で廃業に追い込まれる事業者も出てきました。

この慢性的な人手不足は、離職率が高いことに原因があると言われています。

介護の人手不足の影響で在宅介護の現場では、いわゆる老老介護や認認介護が増えています。介護する側もされる側も問題を抱えているわけで、第三者の介入が必要なケースが増えています。

3)財源不足

介護サービスの提供には十分な財源が必要です。前章でも書きましたが、現実に地方自治体の財政が厳しくなった時に、こういった医療介護の財源を、果たしてこれまでどおり確保できるのかその財源不足が課題になっています。

※資料出典:内閣府平成29年11経済諮問会議「介護給付と保険料の推移」P1

これはやや古い資料ですが、介護の保険の給付総額はじわじわと右肩上がりに増えています。その負担を補うため、3年ごとに見直しをかける介護の保険料負担も、上がっていることがわかります。

ただし、ここで示している給付介護の保険料はあくまでも全国平均の数字です。地域によってかなり差があるということはご承知おきください。

4)ICT化の遅れ

人手不足や効率的なサービス提供のために、デジタル技術の活用が進められています。

介護のDX化と一口に行っても、記録業務のデジタル化や介護報酬請求業務の効率化、夜間の見守りセンサーなど、多岐にわたります。

労働力不足を補うのにICT化やDX化というのは急務と言われていますが、この介護業界におけるDXというのがなかなか進んでいません。介護業界にICTやDXに詳しい人材が乏しいこと、ICT化の費用面が課題となっています

【6.少子高齢化における本当の問題点とは】

これまで、少子高齢化によって、地方自治体や企業、介護業界にどんな影響があるのか課題を見てきました。

ではこれらは本当に問題の解決の糸口が全くないものなのでしょうか。

制度の変更で解決できることもあるのではないでしょうか?

「高齢者の定義を見直す」

問題の根本は、高齢者人口の数が増え、生産年齢人口が減るという人口バランスが崩れることです。

このバランスが崩れるのを防ぐには、高齢者の数を減らし、生産年齢人口を増やせばいいわけです。そこで、高齢者の定義を変えてしまおうという議論が真剣に行われています。

最初に書きましたが、「高齢者」の定義は、介護保険制度ができた昭和の時代に一般的な通年として65歳以上という定義に従ってきました。

しかし現代の65歳というのは昔の65歳とは全く異なっています。

※資料出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P14

※資料出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P15

これらの資料によれば、この10年間で高齢者の運動能力は約5歳若返っているということになります。歩行速度に至っては、10歳ぐらいは若返っているという説です。

つまり今の65歳というのは、昔で言えば60歳ぐらいで、今の70歳は65歳ぐらいの感覚なのだから、元気で働けるうちは、社会を支える生産年齢人口側の方に回ってくださいというのが経済産業省の考え方です。

では、高齢者の定義を65歳から75歳以上に変えてしまった場合どうなるか。

それがこの経済産業省のシミュレーションです。

※資料出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P17

支える側の人口が増え、支えられる側の人口が減るわけですから、介護の給付費用も人手不足も今の予想よりは、大分マシになる可能性があります。

しかし最も大事だと思うことは、この長く働くという政策によって、高齢者と社会とのつながりが増え、自立できる高齢者が増え、孤独な高齢者が少なくなるということだと思います。

※資料出典:経済産業省 平成30年9月「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について」資料4 P25

興味深いのは左図です。

一人当たりの医療・介護費は、実は県によってかなりのばらつきがあります。

65歳以上で働いている人数が多いほど医療・介護費は低い傾向があるように見えますが、相関係数は0.46ですのでかなり関係はあるだろうというレベルで、強い相関があるとは言えません。

しかし、職場を引退した後、毎日どこにも行かずに家に引き籠っているのと、仕事を持ち継続的に他人と関わって、社会に貢献する人と比べると、認知症になるリスクはどちらが高いでしょうか。

仕事を続けることによって社会とのつながりを失わずに済み、人生の張り合いを保ち続けることができます。結果的には健康に自立した生活を長く送ることができます。

そして、自立した生活を長く送れる人が増えれば、結果的に、介護給付の費用を抑えることができます。

高齢者の定義を変えるというのは、現実的なアイデアだと思います。

「行政の区域を見直す」

介護・医療で課題に既に直面しているのは、地方自治体です。

今のままの地方自治体を維持しようと思うから問題が生じるのであって、地方自治体の行政単位を広域に変えれば、細かいところに目は行き届きにくくなるかもしれませんが、課題は解決できる可能性が出てきます。

すでに人口が少なく予算規模の少ない地方自治体は、健康保険や消防、介護医療などで隣接する地域と共同でサービスを提供する広域連合を作り始めています。

こういった行政区の統合というのは、各自治体の思惑や選挙の区割りなどに影響するのでなかなか表立って議論されることはありません。

しかし既に現実に、医療・介護・消防などの人手が足りなくなっている地域では、自発的に広域連合は増えています。

だいぶ昔に野党が道州制の導入というのを公約に掲げていた時期がありました。

いつのまにか、話題にも上らなくなりましたが、こういった議論はもっとされるべきだと思います。

広域の行政区で規模が大きくなれば、その中で、介護や医療、消防などの住民サービスを維持できる可能性がでてきます。

これを実現するには、合併される地域間での損得が出てきますから、かなり細かな議論を積み重ねなければいけません。

しかし、地方では広域連合がすでに運営されているわけで、決して非現実的な話ではありません。

行政単位を変えることで、制度が維持できる可能性は高まる可能性があります。

「本当に変えるべき課題」

今の制度や自治体ありきで考えるのではなく、考え方や制度を変更すれば、解決可能な策は

かなりあると思います。

ではなぜ、こういった制度変更が実行どころか議論にも上がらないのでしょうか。

それは地方の自治体や政府も含めて、今までやり方や制度を変えないという暗黙の前提に立っているからだと思います。

では、なぜ今までの体制や制度を変えられないのでしょうか。

少子高齢化という世界的なトレンドの中で、2040年~2050年に日本がどんな社会を目指すのかというビジョンを誰も語らないからだと思います。

2050年は今から約25年後です。それほど先の遠い未来でしょうか?

地方自治体で、中長期にわたっての税収見込みと社会保障支出について、真剣な議論がされているのでしょうか。

考えてみると、大きな企業の場合、企業の成長や株主対策等のために、中期五か年計画や長期計画を立てて運営することが当たり前です。世の中が今度どうなるかを見据えた上で、企業の成長戦略をたて、年次の売上計画を考えます。

しかし、小さな地方自治体の場合、補助金に依存する割合が大きいため、机上の空論ではない真剣な計画が立てられているかは疑問です。

あまりにも政府の動きが遅いので、経団連からは「中長期視点での全世代型社会保障の議論を求める」と提言がされています。

企業側から見ても、社会保障費用は大きな負担になっています。

どういう高齢化社会を目指すのか、官民あげてポジティブに議論する場がない、ということが最大の課題だと思います。

【7.少子高齢化社会の未来像】

では、あるべき高齢化社会とはどんなものか。想像をまじえて考えてみました。

「緩く長く働ける社会が理想」

人生100年時代です。厚生労働省の資料によれば、1963年には100歳以上長生きした人は153人に過ぎませんでした。

それが、1998年には1万人を超え、2022年には9万人を越えました。100歳以上長生きするというのは珍しいことではなくなりつつあるのです。

昭和の時代、ガムシャラに働いて会社を60歳で定年、その後の人生は70前後で終わっていたという時代では「余生」で悩む必要はありませんでした。引退後した後に好きなことが出来る時間は限られていたからです。

しかし、これが100歳までとなると、引退後の人生が、非常に長くなります。長い「余生」をどう生きるか、一人一人の課題になっているのです。

こうなってくると、65歳で引退して、その後働くとしても、100%雇用でなく、週3~4日、好きなペースで楽しく働くというような「ゆるい働き方」の方が、高齢化社会にとっては都合がよくなります。

「高齢者向け産業の発展」

引退後の時間が長くなるということは、新しいサービスを生み出す可能性が十分にあります。

長い余生を楽しく快適に過ごせるような製品やサービスが出れば、それは大流行するでしょう。高齢化社会が進展しているのは日本だけではありません。海外を視野に入れれば「引退後」は巨大な市場です。

高齢者が楽しく遊べるようなゲームなどもいいかもしれません。健康寿命を伸ばせるような体を動かすようなゲームであればなお良いでしょう。

前項のように、長くゆるく働くためには健康でなくてはなりません。健康寿命をどうやって伸ばすかという予防サービスや健康維持のサービスも、これから発展すると思います。

介護保険では対応できない介護保険外サービスも有望な市場だと思います。

困っている人が多いところには必ず新規事業の種があるので、今後こういった新たな事業が立ち上がってくると思います。

「新しいデジタルサービスの登場」

2050年には、スマホを使いこなしていた世代が高齢者になっています。

スマートウォッチで見守りは当たり前、70歳以上の人も、安全装置のついた自動運転車でどこへでも出かけられる時代が来ていると思います。

介護の予防も個々人のデータに基づいて行われているでしょう。

人工知能を搭載した人型ロボットが登場して、アメリカのベンチャーから販売されたらどうでしょうか?一家に1台買う時代が来るかもしれませんし、今の見守りシステムよりは役に立ってくれることでしょう。

介護の見守りやサービスの在り方もガラリと変わってくると思います。

【8.まとめ:理想から逆算した社会保障制度の再設計を】

繰り返しますが、今の日本は、世界における超高齢化社会のトップランナーであると同時に第4次産業革命のスタート地点にいます。

しかし、今の日本の税制も年金をはじめとする社会保障制度も、日本が高度成長期にあった時に作られたものです。

制度も考え方も全て、日本が高度成長し続けることを前提にしてつくられているのです。

この制度を基本にして、現在の延長に将来があると考えると、ネガティブな未来しか見えなくなるのは当たり前です。

しかし、人類始まって以来、人間が100年生きられた時代はかつてなかったのです。

そんな稀有な時代なのですから、どういう社会が理想的なのかを考えて、そこから社会保障や制度を再設計するぐらいの大きな考え方の転換が必要だと思います。

これまでの制度設計の微修正や変更ではなく、理想から逆算した再設計という観点にたって、税制や社会保障の負担の見直しの議論をやっていただきたいと思います。

前述したように、制度を変えれば、現在の少子高齢化社会の問題点や現在の介護業界の問題で、改善できることは多いと思います。

しかし、制度を変えるというのは政治の問題で、自分一人でできることではありません。

残念なことに、日本の政治はテレビでまともな議論を放送してくれなくなりました。YouTubeで動画を自分から探して見るしかありません。

制度を変えるために我々にできることは、現在の社会保障制度に関心を持つこと、自分達の納めた税金がどう使われているのかについて関心を持ち続けることだと思います。

そして、この超高齢化社会、自分の意見を表現するためにも、選挙には行かねばなりませんね。

若い人の投票率が低く、シルバー民主主義と言われて久しいですが、2050年に危機に直面するのは、今の子供達です。また、今まさにその子供達を育てている世代、働き盛りの人こそ、高齢者になっても働き続けるという価値観がスタンダードになる時代を生きるのです。

上尾 佳子

合同会社ユー・ラボ 代表

WACA上級ウェブ解析士

愛知県出身

バブル期に大手通信企業に入社し、通信システムの法人営業を経験。

1990年代、インターネット検索ビジネスを手がける新規事業部に移り、ポータルサイト運営に関わる。以後20年間一貫して、データを活用したマーケティング支援に携わる

2011年IoTスタートアップに合流、介護福祉用具カタログをデジタル化するアプリをきっかけに介護業界について知見を深め、2014年独立。

家族の遠隔介護をきっかけに、中小企業へのデータ活用したデジタルマーケティング支援を行うかたわら、介護サービス利用者家族という視点で情報発信を行っている。現在介護関係のサービスを運営中。